建築と暮らしの交差点 / 法律と現場のあいだで、ちょうどよく。

風圧力の計算ってややこしい?告示1454号をかんたんに読み解いてみた

建築に作用する「荷重と外力」

建築基準法施行令では、建築物に作用する荷重および外力として以下の5つが定められています。

- 固定荷重

- 積載荷重

- 積雪荷重

- 風圧力

- 地震力

今回はこの中でも、特に計算がややこしい「風圧力」について、実務の観点から整理してみます。

風圧力の定義と基本式(施行令第87条)

風圧力は、「速度圧に風力係数を乗じて計算する」こととされており、速度圧は次の式で計算されます。

q = 0.6・E・V02

- q:速度圧(N/m²)

- E:補正係数(建物高さや周辺の地形に基づく)

- V0:基準風速(地域ごとに30~46m/s)

※宮城県の基準風速V0は 30m/s です。

風荷重の計算式(H12告示第1454号)

告示第1454号では上記Eの数値、基準風速Vo、風力係数Cfについて定めており、最終的な風荷重Pは以下の式で計算します。

P = C・q・A

- P:風荷重(N)

- C:風力係数

- q:速度圧(N/m²)

- A:見付面積(m²)

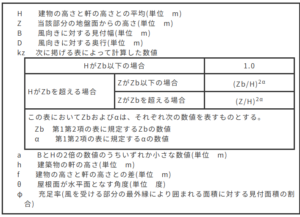

補正係数 E の算出方法

Eは以下の式で求められます。

E = Er2・Gf

- Er:平均風速の高さ方向分布係数

- Gf:ガスト影響係数

Er は以下の条件で変わります。

-

- H ≦ Zb の場合:Er = 1.7・(Zb/ZG)α

- H > Zb の場合:Er = 1.7・(H/ZG)α

*H 建築物の高さと軒の高さとの平均

粗度区分ごとの定数

| 区分 | Zb | ZG | α | Gf(H=10以下〜40m以上:~は直線的に補間) |

|---|---|---|---|---|

| I(障害物なし) | 5 | 250 | 0.1 | 2.0〜1.8 |

| II(海岸近傍など) | 5 | 350 | 0.15 | 2.2〜2.0 |

| III(一般地域) | 5 | 450 | 0.2 | 2.5〜2.1 |

| IV(都市部) | 10 | 550 | 0.27 | 3.1〜2.3 |

風力係数 C(Cf)の求め方

風力係数Cfは、外圧係数Cpeと内圧係数Cpiの差で求められます。

Cf = Cpe – Cpi

- Cpe:外圧係数(建物外から押す圧力・垂直に押す方向を正)

- Cpi:内圧係数(建物内から押す圧力・垂直に押す方向を正)

以下の図と表は、建物形状別に用いるべき係数を示しています。

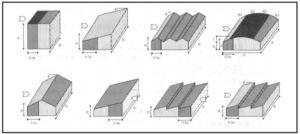

図1:閉鎖型建物(張り間方向)表1~表5を用いる

図2:閉鎖型建物(けた行方向)表1、2、表5を用いる

図3:開放型建物 表1、3、表5を用いる

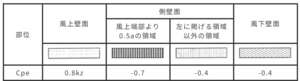

表1:壁面の外圧係数(Cpe)図1~3で使用

表2:陸屋根面の外圧係数(Cpe)図1、2で使用

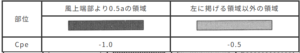

表3:切妻・片流れ・のこぎり屋根面の外圧係数(Cpe)図1、3で使用

表5:内圧係数(Cpi)すべての図で使用

補足:構造形状と記号の意味

図表中に出てくる記号の意味や、風向(→)を表す記号などについても以下の図にまとめられています。

まとめ

ここまで見てきたように、風圧力は建築物の形状や立地、周囲の状況によって細かく条件が分かれています。

告示第1454号を確認しながら、パラメータを順番に拾っていけば、実務上の計算もぐっとわかりやすくなります。

荷重・外力の中でもとりわけ複雑な「風圧力」の基本について、今回は整理してみました。