建築物と省エネルギー性能のこれまでとこれから

省エネ性能の評価指標

建築物の省エネルギー性能は、大きく分けて「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」の2つの観点から評価されます。

初めて学んだ省エネの概念

この2つの概念について初めて学習したのは、平成25年に受講していた一級建築士講座、学科Ⅱ「環境・設備」のテキストの中でした。

学科Ⅱは私にとって苦手科目であり、試験ではなんとかギリギリでクリアした記憶があります。

平成28年度 講習の様子

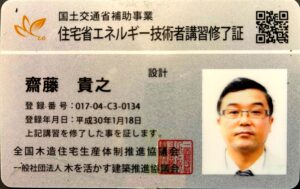

その後、省エネ基準の改正に伴って、平成28年度に多くの講習会が開催されました。以下はその修了証です。

配布されたテキストは、設計・基本・施工の3冊に製本された本格的なものでした。

これは「平成29年度 国土交通省補助事業『住宅省エネルギー技術講習』」で、仙台で開催され、対面でのライブ講義形式。まだコロナのずっと前のことです。

オンライン講習時代へ

やがて新型コロナウイルスの蔓延により、省エネ講習もオンラインへと移行。

その際に届いたのが「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト(令和2年7月時点版)」。

これは“緊急措置”として編成されたものでした。

令和7年の法改正

令和7年4月1日、省エネ法改正が全面施行され、すべての建築物に省エネ基準への適合義務が課せられました。

これまでの流れは以下の通りです:

- 中・大規模非住宅建築物から適合義務スタート

- 適合義務→届出義務→説明義務と段階的に拡大

- 現在では住宅・非住宅、中・小規模すべてが対象

便利な資料ライブラリー

現在では、国土交通省の「資料ライブラリー」に、オンライン講座・Q&A・各種ガイドブックが豊富に揃っています。

わかりやすい解説から専門的な計算例まであり、省エネ法や建築基準法の調査・学習に最適です。ブックマーク必須のサイトです。

まとめ:DXとBIMの時代へ

新型コロナが収束した現在も、ハラリ氏が語ったとおり、パンデミック時代の社会構造や技術は今も定着しています。

書類は電子化され、押印文化も後退、ペーパーレス化が進行。建築確認も電子申請が推奨されるようになりました。

そして最近届いたのは「国土交通省によるBIMの取組のご案内」。2026年春より始まるこの制度には、「新しい建築確認」「補助金案内」などの記載がありました。

法改正に追いつくのもやっとという中で、また新制度…。

でもBIMはすでに大規模建築等では活用されており、「ドラフター→CAD→BIM」と進化する流れの一環なのだと、広告だけでなく現実として実感しています。