有事対策用信号機とは?仙台・立川の事例から知る都市防災インフラの秘密

💡 知ってますか?「有事対策用信号機」と都市の隠れた防災デザイン

こんにちは、齋藤建築設計事務所です。

私たちが住む日本は、地震や台風、津波といった自然災害のリスクと常に隣り合わせです。普段の建物の設計では、耐震性や防火性など「個々の安全」に焦点を当てますが、都市全体としての「災害に備える仕組み」もまた、非常に重要な都市デザインの一つです。

今回は、宮城県仙台市泉区で見かけるという**「有事対策用信号機」と、東京都立川市の「緊急時の滑走路としての道路利用」**という、都市の防災デザインの隠れた側面に注目してみましょう。

1. 災害時の命綱:有事対策用信号機とは

宮城県仙台市泉区七北田滝原などに設置されているというこの信号機。普段は点灯せず、不思議な存在に見えるかもしれません。

これは、大規模災害時(地震、津波、原子力災害など)に、緊急の交通規制を行うために使用される特殊な信号機です。

🚧 その主な役割

- 緊急車両の通行路確保: 災害発生時、救急車、消防車、自衛隊などの緊急車両や復旧・救援車両の活動を妨げないよう、一般車両の進入を迅速に規制し、命の道を確保します。

- 避難路の円滑化・規制: 住民の安全かつ円滑な避難を促すため、危険な区域や渋滞が予想される地域への車両の進入を禁止・抑制します。大都市圏では、大震災時に都心方向への流入を規制する「防災型信号機」として設置されることがあります。

- 高速道路ICなどの規制: 高速道路が通行止めになった際、インターチェンジ(IC)への進入を規制するために使われる例もあります。

✨ 特徴:普段は眠る信号機

この信号機の最大の特徴は、普段は消灯していることです。通常の青・黄・赤の信号灯器とは別に設置され、災害発生などの有事の際に、警察などの交通管制センターからの制御によってはじめて点灯し、通行規制が発動されます。

これは、通常の交通整理ではなく、「有事」という非日常に対応するための、都市の安全を守るためのセーフティデバイスなのです。

2. 「道路が滑走路に?」立川市と緊急輸送路の備え

東京都立川市には、「有事」に航空機の滑走路として利用されることが想定される場所があると耳にします。これは、災害時における広域的な救援・物資輸送の拠点としての機能に深く関わっています。

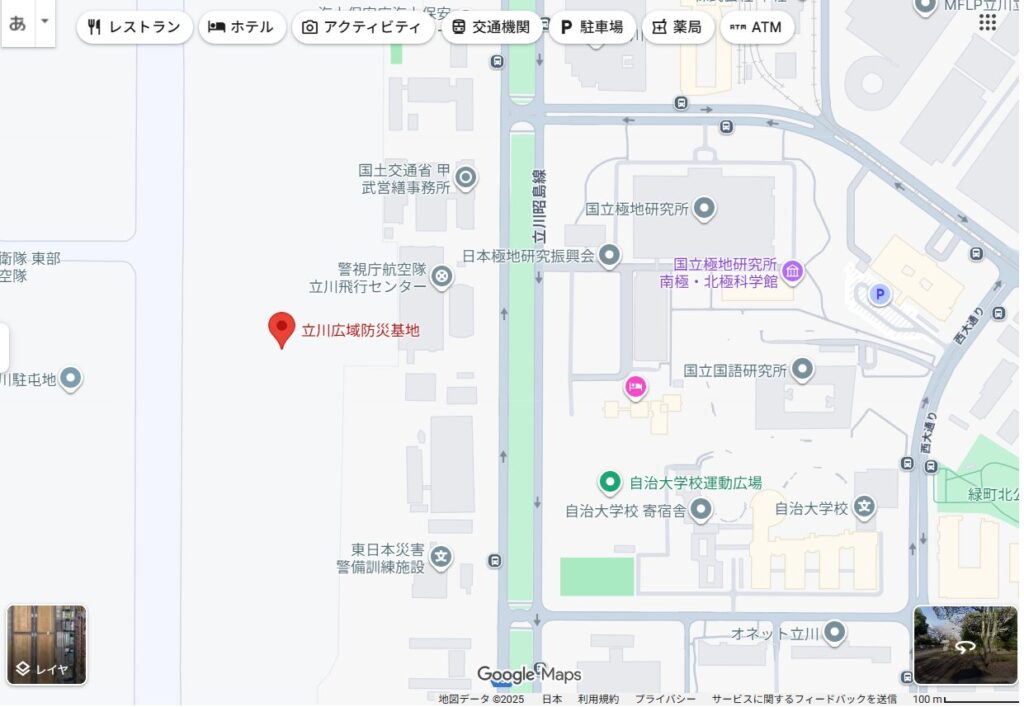

✈️ 立川飛行場(立川広域防災基地)の役割

立川市でまず滑走路として機能するのは、もともとの飛行場施設である立川飛行場です。

- 施設機能: 昔から空港(滑走路)としての施設があり、現在は立川広域防災基地として、国の災害対応の重要な拠点となっています。

- 想定運用: 災害時の空輸拠点として、救援物資の輸送や医療搬送などに利用されることが想定されています。

🛣️ 道路を代替滑走路として想定しうる道路群

一般の道路が「滑走路として使う」と公式に明記されているわけではありませんが、災害時における「緊急の輸送路」として優先的に確保される幹線道路群は、代替的な利用を想定される可能性があります。

立川市の防災計画では、以下の様な道路が緊急輸送道路として重要視されています。

- 立川駅周辺の主要幹線(すずらん通り、南口大通り、北口大通り、立川通りなど)

これらは、広い幅員や直線性から、災害時に救援活動の主軸となり、**人命や物資を運ぶ「動脈」**として機能するため、優先的に確保されます。

📢 補足:一般道の利用は極めて限定的

日本国内で、一般道を**“公式に”滑走路扱いにする運用は、幅員、障害物除去、周囲の状況、法的な調整など、多くの制約があります。実際には、まず専用の施設(立川飛行場など)を使う想定であり、道路が代替的に使われるのは極めて限定的な状況、または訓練時**となることが多いです。

まとめ

「有事対策用信号機」や「緊急輸送道路」の指定は、災害が起きた際、いかにして交通を統制し、命を運び、都市機能を維持するかという、目に見えない都市の防御システムです。

建築設計に携わる私たちも、個々の建物の安全だけでなく、こうした都市全体の防災デザインの一員として、緊急時に機能し続ける街づくりを意識し続けることが大切だと考えています。