音が響く建築、文化を育む空間──コンサートホールの歴史と地域への貢献

コンサートホールの歴史と設計、そして地域文化への貢献

コンサートホールとは何か

コンサートホール(音楽堂)は主にクラシック音楽の演奏会を催すための専用ホールです。オペラ劇場やライブハウスとは異なり、クラシック音楽を電気的な拡声なしで響かせる空間として設計されているのが特徴です。多くの都市では公共・民間問わず様々なコンサートホールが存在しますが、規模の小さい地域ではホールの数が限られるため、コンサートホールがロックコンサートや卒業式など多用途に使われることもありますja.wikipedia.org。特に日本ではバブル期に「箱モノ行政」の一環として各地でホール建設が進み、専用ホールから多目的ホールまで数多く整備されましたja.wikipedia.org。こうした背景から、コンサートホールは単なる音楽会場に留まらず、地域の文化拠点としても機能する場合があります。

コンサートホールの歴史と種類

歴史的に見ると、一般市民が入場料を払って音楽会に参加できるようになったのは18世紀後半以降で、本格的なコンサートホールが各地で建設され始めたのは19世紀になってからです。19世紀後半には、ウィーン楽友協会大ホール(1870年)やアムステルダムのコンセルトヘボウ(1888年)などの優れた音響を持つホールが誕生し、いずれもシューボックス型(靴箱型)のホールとして知られていますlisteningfromthebackrow.wordpress.com。シューボックス型とはその名の通り長方形の箱型空間で、高い天井と平行な側壁を持つ伝統的な形状です。この形式は宮廷の舞踏室に起源をもち、古典派〜ロマン派の音楽が育まれた空間形態でもありましたadaptistration.com。シューボックス型ホールは音響面では残響による包み込まれるような豊かな響きと、オーケストラの音がホール内で程よくブレンドされる特長がありますadaptistration.com。一方で、ホールの奥行きが長いために後方の座席が舞台から遠くなりがちで、視界や近接感の点で課題もありますadaptistration.com。

20世紀後半になると、建築音響の知見が発達し、新しいホール形式が登場しました。その代表がヴィンヤード型(ブドウ畑型)と呼ばれるスタイルです。これは1963年開館のベルリン・フィルハーモニーで初めて本格的に採用されたもので、舞台を取り囲むように客席が段々畑状に配置されていますmetropolismag.com。ヴィンヤード型ホールでは観客が舞台に近く配置されるため、どの席からも演奏者との距離が近く、一体感や臨場感が高いのが利点ですmetropolismag.comadaptistration.com。客席がステージ背後にも設けられ、全方向から演奏を鑑賞できる設計は、視覚的・音響的に演奏者と聴衆の距離を縮める試みでしたadaptistration.com。ベルリンに続き、ライプツィヒのゲヴァントハウス(1981年再建)などドイツ各地でこの形式が採用され、日本を含む世界中で1980年代以降にヴィンヤード型ホールが増えていきましたmetropolismag.com。21世紀に入り、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホール(2003年)やハンブルクのエルプフィルハーモニー(2017年)といった著名なホールもヴィンヤード型を採用し、現在では主要なコンサートホール建築の主流となっていますmetropolismag.com。このように各時代で理想とされる音響空間は変化してきましたが、シューボックス型・ヴィンヤード型それぞれに長所があり、現代では両者の利点を融合させる設計も模索されています。

日本においては、長らくオーケストラの演奏は劇場兼用ホールや多目的ホールで行われてきましたが、1980年代から本格的なクラシック専用ホールが相次いで誕生しました。大阪のザ・シンフォニーホール(1982年開館)は「日本初のクラシック音楽専用コンサートホール」として国内外から高い評価を受け、以後の専用ホール建設ラッシュの先駆けとなりましたja.wikipedia.org。東京ではサントリーホール(1986年)、名古屋では愛知県芸術劇場コンサートホール(1992年)など、大都市にも専用ホールが整備されていきました。また地方自治体も文化振興を目的に大小様々なホールを建設し、その中には世界的に評価の高い音響を持つホールも生まれています。次章では、その好例として宮城県加美町にある「中新田バッハホール」を取り上げ、建築と地域文化の関わりについて見てみましょう。

コンサートホールの設計と音響のポイント

コンサートホールの設計には、舞台空間と客席空間の配置、そして優れた音響計画が重要な要素となります。劇場建築の分野では、舞台・客席・バックヤード(楽屋や舞台裏設備)・エントランスホールなどの部門構成を明確にし、それぞれの機能を最適化することが求められます。コンサートホールの場合、演劇用の劇場ほど大掛かりな舞台機構は必要としません。例えば回り舞台や迫り、舞台照明の吊り物などは最小限で済み、代わりに演奏に必要なピアノやパイプオルガンなどの楽器設備が重視されます。舞台上部に広い反響板(音響シェル)を設置し、ホリゾント幕の代わりに舞台背面の壁自体を音響反射板とするなど、舞台空間は音響優先のシンプルな構成になっていることが多いです。

音響計画の面では、残響時間(音の余韻の長さ)が特に重視されます。クラシック音楽の豊かな響きを支えるため、コンサートホールでは一般に残響時間が長め(満席時で約2秒前後)に設定されます。ただし演目によって最適な残響は異なり、室内楽やオルガン演奏ではもう少し長め、逆にオペラやセリフを伴う音楽劇では短めが好まれることもあります。過剰な残響は声や音の明瞭さを損ねるため、最近のホールでは可変音響装置によって残響を調整できる仕組みも導入されています。例えば中新田バッハホールでは客席後方に残響時間を調節できる装置を設置し、演奏曲目や催しに応じて最適な響きを作り出せるよう工夫されていますtown.kami.miyagi.jp。このような調整機能により、クラシックコンサートだけでなく講演会などでも用途に適した音響環境を実現していますtown.kami.miyagi.jp。

観客席の配置に関するオーディトリウム設計も重要な検討事項です。ホールの形状によって音の伝わり方が変化するため、シューボックス型では側壁からの反射音による包囲感を重視し、ヴィンヤード型では全席を舞台近くに配置して直接音を充実させる工夫がなされていますadaptistration.com。いずれの場合も「どの席でも良い体験が得られること」が理想であり、最近のホール設計では「どの座席も録音のようにクリアに聴こえる」ことを目指す傾向すらあると言われますmetropolismag.com。

また、視覚的な計画では可視限界距離という概念が知られています。舞台上の出演者の表情や細かな動きを観客が識別できる距離には限度があり、一般に15m程度までが表情の認識できる範囲、22m程度までがセリフ劇や小編成音楽で違和感なく観られる範囲、そして大規模なオペラやオーケストラでも38m程度が限界とされていますameblo.jp。そのため大ホールでも最後部席が舞台から40m以内に収まるよう設計することが望ましいとされますameblo.jp。客席の傾斜(勾配)をつけたりバルコニー席を設けるのも、前の人頭越しに視界を確保すると同時に、舞台までの距離を短く保つ工夫です。さらに、劇場工学では客席好感帯という言葉で、視聴覚両面で満足度の高い座席エリアを指摘する概念があります。ドイツの劇場技術者ゲリネックはホール平面の寸法や形状から算出される「好感帯」の広さを提案しており、それによれば舞台からの距離・角度が適切な範囲にある中央部の座席ほど観客の満足度が高いとされますjstage.jst.go.jp。ホール設計者はこの好感帯をできるだけ広く取れるよう、客席配置を最適化することになります。

以上のように、コンサートホールの設計は音と視界の両立を図りつつ、演奏される音楽ジャンルに最適な空間を創り出すことがポイントとなります。それでは、こうしたホール建築が地域にどのような文化的影響を与えうるのか、次に地元の事例で見てみましょう。

地域に根ざすコンサートホールの例:中新田バッハホール

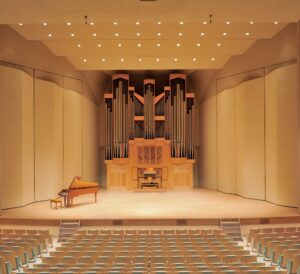

town.kami.miyagi.jp宮城県加美町にある中新田バッハホール(正式名称:加美町中新田文化会館)は、田園地帯に佇む小規模ながら高性能のコンサートホールです。1981年2月に当時の中新田町が建設した町立ホールで、地元では「田んぼの中のコンサートホール」の愛称で親しまれていますtown.kami.miyagi.jp。684席という比較的小ぶりな規模ながら音響は国内有数と評されており、優良ホール100選にも選出されました。開館の発案者は本間俊太郎町長(後の宮城県知事)で、パイプオルガンを備えた本格的なクラシック専用ホールを地方の町で独自に建設するという画期的な試みでしたjafra.or.jp。実際、本格的なパイプオルガンを公共ホールに備えた例は当時日本初であり、このホールはその後各地に造られた公立音楽ホール・劇場の先駆けとなったといえますjafra.or.jp。

中新田バッハホールの建築設計にはNHK技術研究所が音響面で協力しており、壁面や天井形状に工夫を凝らした空間デザインがなされていますtown.kami.miyagi.jp。客席後方には残響時間を可変調整できる装置を設置し、演奏される楽器や曲目に合わせてホールの響きを最適化できる仕掛けとなっていますtown.kami.miyagi.jp。ステージ正面には象徴である巨大なパイプオルガン(須藤オルガン工房製、3段鍵盤)がそびえ、開館当初からこの設置を前提に音響設計がなされましたtown.kami.miyagi.jp。ピアノ(スタインウェイ、ヤマハ)やチェンバロ(ノイペルト製)も備えられ、室内楽からオーケストラまで多様なクラシック音楽に対応できる設備を持っています。また館内には楽譜や音楽書を収蔵した音楽資料館が併設され、ホワイエには地元の風景をモチーフにした大型ステンドグラス「田園詩」が設置されるなど、芸術文化の薫る空間づくりがなされています。

音楽ホールとしての性能のみならず、バッハホールは地域文化の発信拠点として大きな役割を果たしてきました。開館以来、一流の国内外アーティストによるコンサートが数多く開催され、その質素な外観からは想像できない豊かな響きに多くの演奏家や聴衆が魅了されてきましたtown.kami.miyagi.jptown.kami.miyagi.jp。著名な指揮者・作曲家である芥川也寸志は、このホールの音響を「日本一」と絶賛したと言われていますjafra.or.jp。開館当初は海外から世界的な演奏家を招いたコンサートも行われ、全国から毎日のように視察が訪れるほど注目を集めましたjafra.or.jp。例えばウィーン・フィル元コンサートマスターのダニエル・ゲーデ率いる弦楽四重奏団など、著名な音楽家の公演もしばしば行われていますtown.kami.miyagi.jp。このようにバッハホールは「地方からの文化発信の象徴的存在」として全国的にも知られるようになったのですtown.kami.miyagi.jp。

一方で、町の財政事情などから一時期はホール事業が低迷した時期もありました。しかし近年になって加美町は「音楽と福祉のまちづくり」を掲げ、バッハホールを核とした地域活性化に再び力を入れ始めましたjafra.or.jpjafra.or.jp。2014年には市民有志によるバッハホール管弦楽団が結成され、小中高校へのアウトリーチ(訪問演奏)や年数十回に及ぶ自主公演を行うなど、地域に音楽の輪を広げていますjafra.or.jp。毎月1回、入場無料の「サタデー・モーニング・コンサート」も開催され、子どもから高齢者まで約200人が集う人気イベントとなっていますjafra.or.jp。さらには町が休校となった小学校校舎を再活用して音楽院(国立音楽院宮城キャンパス)を誘致し、2017年に開校しましたjafra.or.jp。ここでは楽器製作や音楽療法を学ぶ場を提供し、音楽を仕事につなげる人材育成も図られていますjafra.or.jp。こうした一連の取り組みが評価され、加美町は2017年度に地域創造大賞(総務大臣賞)を受賞しました(※)jafra.or.jp。バッハホールは単なるコンサート会場に留まらず、地域住民が音楽でつながり成長するための「場」として機能し、地方創生のモデルケースにもなっているのです。

(※参考:地域創造レター2017年3月号にて、加美町の音楽によるまちづくりが総務大臣賞を受賞したことが報じられていますjafra.or.jpjafra.or.jp。)

おわりに

以上、コンサートホールの歴史的背景と設計上の特徴、そして地域文化との関わりについて概観しました。コンサートホールは優れた音響空間を提供する建築物であると同時に、時代や地域の文化を映す存在でもあります。都市部の有名ホールから地方の小さなホールまで、それぞれの場で人々は音楽を媒介に集い、感動を共有し、文化を育んできました。中新田バッハホールの例は、ホール建築が地域にもたらす波及効果を物語っています。美しい音楽と空間が織りなす感動体験が、人と人、人と町を結び付け、新たなコミュニティや産業を生み出す——コンサートホールにはそんな力が秘められていると言えるでしょう。今後も各地でホールが愛され、活用され続けることで、地域の文化がより豊かに奏でられていくことを期待したいです。

参考・出典:コンサートホールおよび劇場建築に関する文献、加美町「中新田バッハホール」公式サイト、地域創造レター記事ja.wikipedia.orgadaptistration.commetropolismag.comameblo.jptown.kami.miyagi.jpjafra.or.jpほか。