透湿抵抗比と内部結露計算の基礎|防湿層設計のポイントと判定方法

透湿抵抗比と内部結露計算の基礎

Ua値・ηAc値・BEIといった省エネ計算では「透湿抵抗比」は登場しません。しかし、省エネ設計や評価、特に結露防止対策の観点からは重要な指標です。熱伝導率(λ)はカタログなどで頻繁に確認する機会がありますが、透湿抵抗は意外と見落とされがちなポイントです。

1. 防湿層と透湿抵抗比の考え方

現場では「グラスウール入れてバリヤー張ればいいじゃん」という発想が多いかもしれませんが、すべての仕様でそれが正解とは限りません。性能評価を受ける場合は、評価方法基準に基づき結露防止対策を細かくチェックされます。

国交省資料の記載(住宅の省エネルギー設計と施工2023・4~7地域版)

-

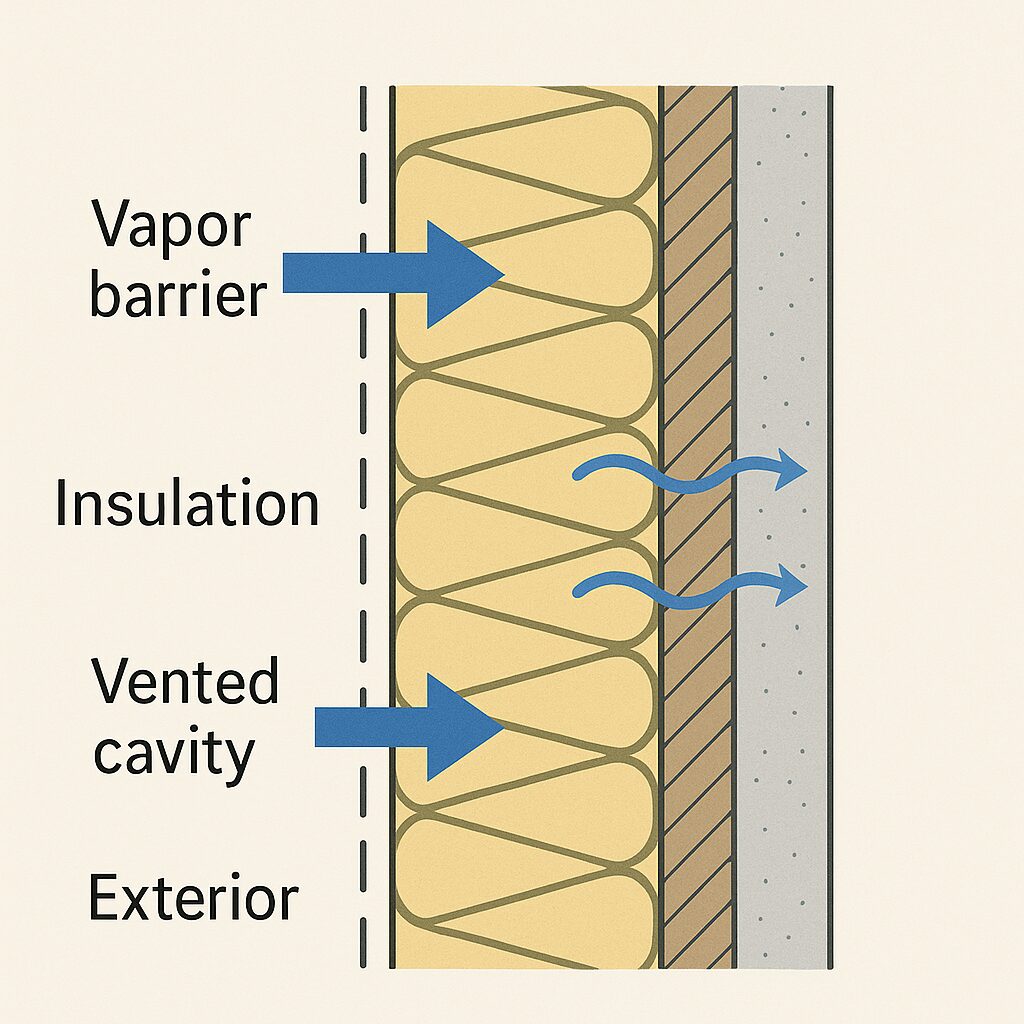

断熱層の室内側に防湿層を設け、室内からの水蒸気侵入を抑制

-

外気側は透湿性を高くし、通気層を設けて放湿を容易に

-

この方法によらない場合は、透湿抵抗比の基準値適合または内部結露が発生しない計算確認が必要

また、防湿層を不要とする場合には「透湿抵抗比」が地域ごとの基準値以上である必要があります(基準値は改正されるため最新を参照)。

防湿層不要となる例

-

8地域(温暖地)の場合

-

断熱層が単一材料で均質に施工され、透湿抵抗比が基準以上の場合

フラット35対応木造住宅工事仕様書にも同様の記載があります。

2. 透湿抵抗比とは

定義

断熱層の外気表面(透湿抵抗中心)より室内側の透湿抵抗合計値を、外気側の透湿抵抗合計値で割った値。

値が大きいほど室内側は湿気を通しにくく、外気側は放湿しやすくなり、内部結露が発生しにくくなります。

計算式

透湿抵抗(m²・s・Pa/ng)= 厚さ(m) ÷ 透湿率(ng/(m・s・Pa))

= 透湿比抵抗(m・s・Pa/ng) × 厚さ(m)

※透湿率・透湿比抵抗は材料ごとに定められています(例:旭ファイバーグラス等の資料参照)。

3. 内部結露計算シートの活用

防湿層や通気層を省略するもう一つの方法が「内部結露計算」です。

宮城県建築住宅センターなどが提供するエクセル形式の計算シートでは、以下の手順で判定します。

基本手順

-

黄色セルのみに入力(物件名・計算対象部位をプルダウンから選択)白セルはすべて自動

-

「室内外条件表」の外気to※= (℃)に、建設地の「最寒月の平均気温」を入力(各地域シートの「アメダス地点の外気温一覧表」から選択。無い場合は近傍の3地点を選び三角形で囲み一番低い温度とする)

-

「表面・境界面の温度・水蒸気圧一覧表」に自動判定で、飽和水蒸気圧(fs)と実在水蒸気圧(fA)の関係を確認

-

fs > fA → 結露域なし(OK)

-

fs < fA → 結露域あり(NG)

- fs – fA が-マイナスになると判定欄に「結露」となる

-

4. 結露発生のメカニズム(基本)

空気が含める水蒸気量は温度に依存します。温度が下がると最大保持量が減少し、過剰分が水滴となって現れます。

例:

-

20℃・相対湿度50% → 水蒸気量8.65g/㎥

-

これを8.7℃まで冷やす → 相対湿度100%(飽和状態)

-

さらに6℃まで下がる → 余剰水蒸気が結露として発生

まとめ

-

透湿抵抗比は、省エネ計算には直接出てこないが、結露防止の設計では重要な指標

-

防湿層を省略するには、透湿抵抗比の基準適合または内部結露計算による確認が必須

-

内部結露計算シートは入力セルと判定方法を理解すれば比較的簡単

-

設計段階で透湿と断熱のバランスを取り、長期耐久性を確保することが重要